Der Perfektionismus und seine zwei Gesichter

Was ist eigentlich Perfektionismus? Dieser Artikel widmet sich dem populären Thema Perfektionismus. Insbesondere in den letzten Jahren, hat das Thema vermehrt Aufmerksamkeit bekommen – auch in der Wissenschaft & Forschung. Doch was ist der Kern von Perfektionismus und wie wirkt sich dieser aus? Erfahre hier mehr über die unterschiedlichen Ausprägungen von Perfektionismus und die inneren Überzeugungen, die den Perfektionisten unfrei und zu einem Getriebenen machen…

Was ist Perfektionismus?

Wenn Du Dich für das Thema Perfektionismus interessierst, hast Du den Begriff sicher schon einmal gegoogelt und festgestellt, dass Du über 1,5 Mio. Suchergebnisse erhältst. Puh, das ist eine ganze Menge. Darunter lassen sich viele Ratgeber, Buchtipps und Selbsttests finden. Auch einige Zitate sind dabei, wie beispielsweise von Konrad Adenauer „Die Krankheit unserer Zeit ist der Perfektionismus“ oder von Paul Arden „Zu viele Menschen verschwenden zu viel Zeit auf die perfekte Vorbereitung, statt darauf, es wirklich zu tun. Statt auf Perfektion zu warten, geh los mit dem, was du hast, und verbessere es unterwegs„. Du hast sicher gemerkt, dass die Zitate und viele Suchergebnisse eines gemeinsam haben: Perfektionismus wird kritisch und wenig positiv betrachtet. Doch warum ist das der Fall?

Betrachtet man die Herkunft des Wortes, lässt sich feststellen, dass diese zunächst einmal neutral ist. Das Wort perfekt leitet sich vom lateinischen „perfectus“ ab, was so viel bedeutet, wie „das fertig Gemachte / Vollendete“ (Grundwort „facere“ = „machen“). Perfekt beschreibt also etwas, das endgültig gemacht ist. Daraus leitet sich Perfektionismus mit der Bedeutung „übertriebenes Streben nach Vollkommenheit“ ab.

Auch hier zeigt sich durch das Wort „übertrieben“ eine negative Tendenz. Lass uns etwas Ordnung in das Suchmaschinen-Chaos bringen und auf den Forschungsstand zum Thema Perfektionismus schauen. Gibt es hier eine einheitliche wissenschaftliche Definition?

Perfektionismus in der Forschung & Wissenschaft

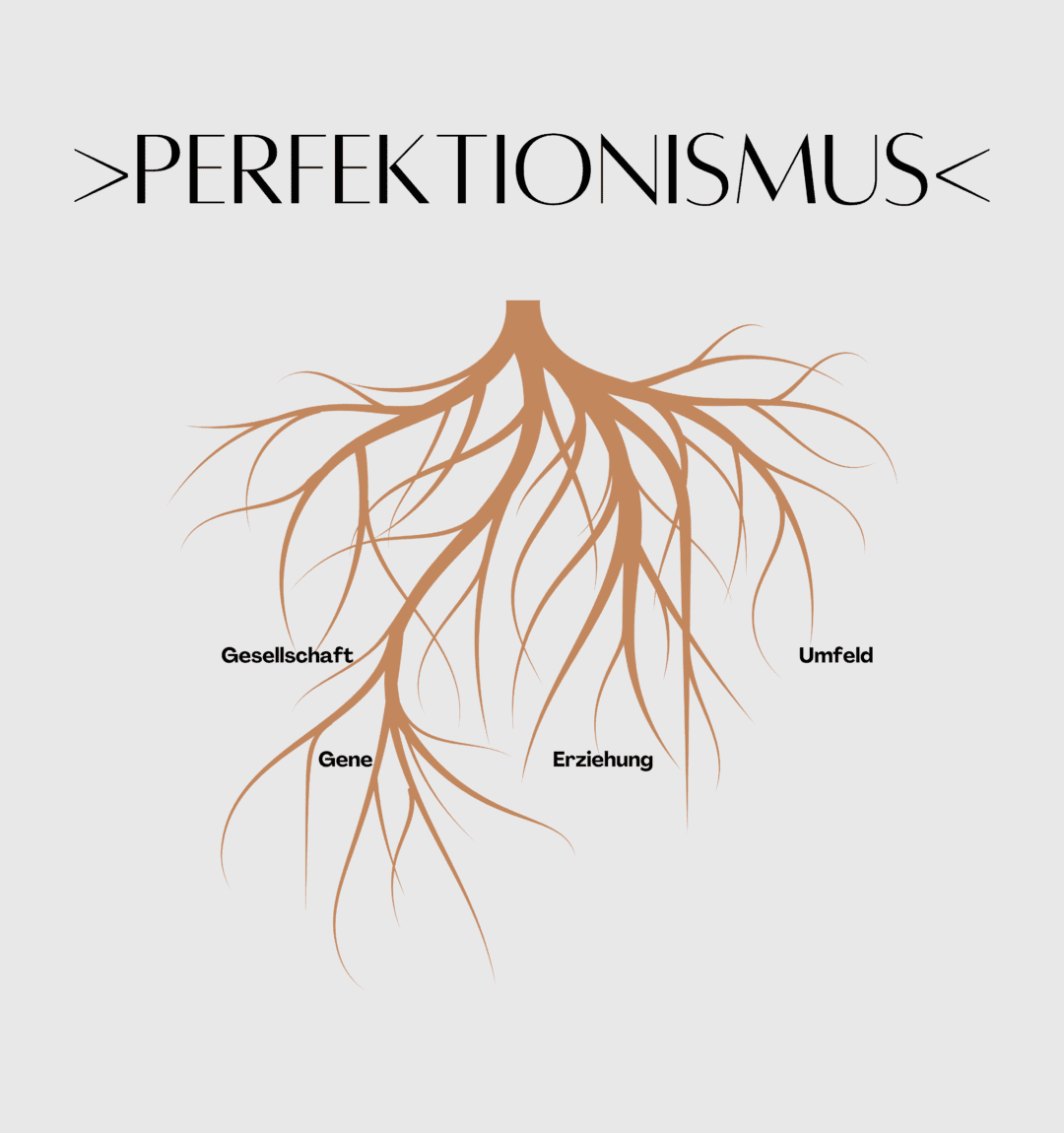

Die Forschung rund um das Thema Perfektionismus und seine Auswirkungen auf unsere (psychische) Gesundheit ist noch relativ jung und erlebt derzeit dennoch viel Aufmerksamkeit. Man könnte sogar sagen, sie boomt – was in Anbetracht unserer leistungsorientierten Gesellschaft kein Wunder ist. Doch dazu mehr in einem weiteren Artikel.

Die Forschung zum Thema hat seit den 1980er Jahren rasant zugenommen. Es gibt viele unterschiedliche Definitionen und Konzepte zum Begriff Perfektionismus und seinen zahlreichen Facetten, jedoch keine einheitliche Definition.

Einer der ersten, der 1980 eine Definition von Perfektionismus in Umlauf brachte, war David Burns. Er beschreibt Perfektionisten als „[…] Menschen, deren Ansprüche unerreichbar hoch sind, Menschen, die zwanghaft und unablässig auf unerreichbare Ziele hinarbeiten und die ihren eigenen Wert ausschließlich an ihrer Produktivität und Leistung messen“ (engl.: „[…] are those whose standards are high beyond reach or reason, people who strain compulsively and unremittingly toward impossible goals and who measure their own worth entirely in terms of productivity and accomplishment“).

Hier lässt sich bereits ableiten, dass Perfektionismus als Problem gesehen wird, wenn extrem hohe Maßstäbe angestrebt werden, diese zwanghaft verfolgt werden und der eigene Selbstwert vom Erfolg abhängig ist.

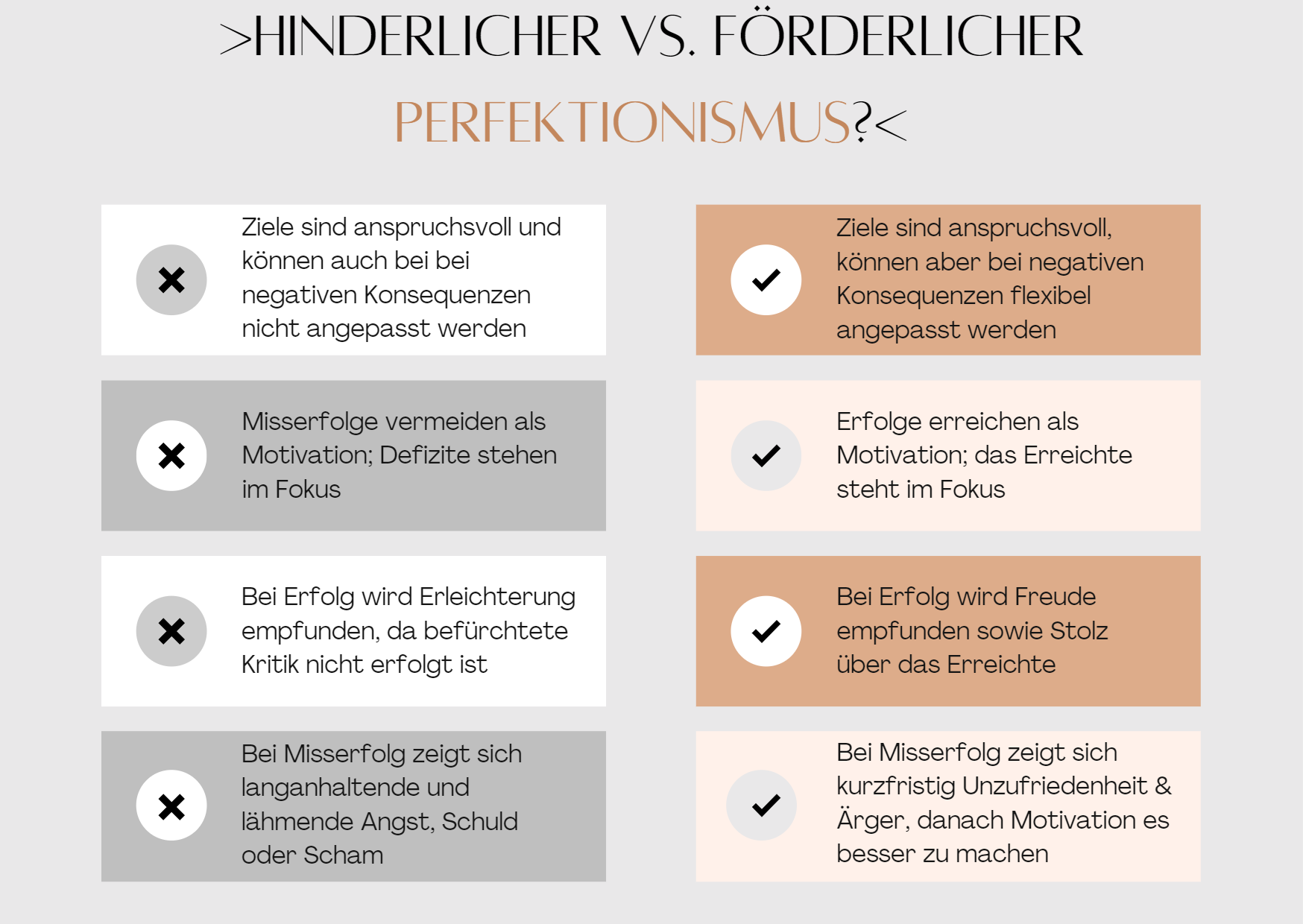

Zwei Jahre vor David Burns Perfektionismus Definition hat sich bereits Don Hamachek (1978) mit dem Thema befasst und differenziert zwischen „normalen Perfektionismus“ und „neurotischen Perfektionismus“. In beiden Varianten des Perfektionismus steht das Setzen von anspruchsvollen Zielen im Fokus. Was sich unterscheidet, ist der Umgang mit Erfolgen und die damit verbunden Emotionen. Während sich „normale“ Perfektionisten über ihre Erfolge freuen, stolz sind über das Erreichte und damit ihren Selbstwert stärken, ist dies bei „neurotischen“ Perfektionisten nicht der Fall. Hier wird selten Freude über den Erfolg empfunden, da es immer noch eine bessere Lösung gegeben hätte bzw. sie noch etwas hätten besser machen können.

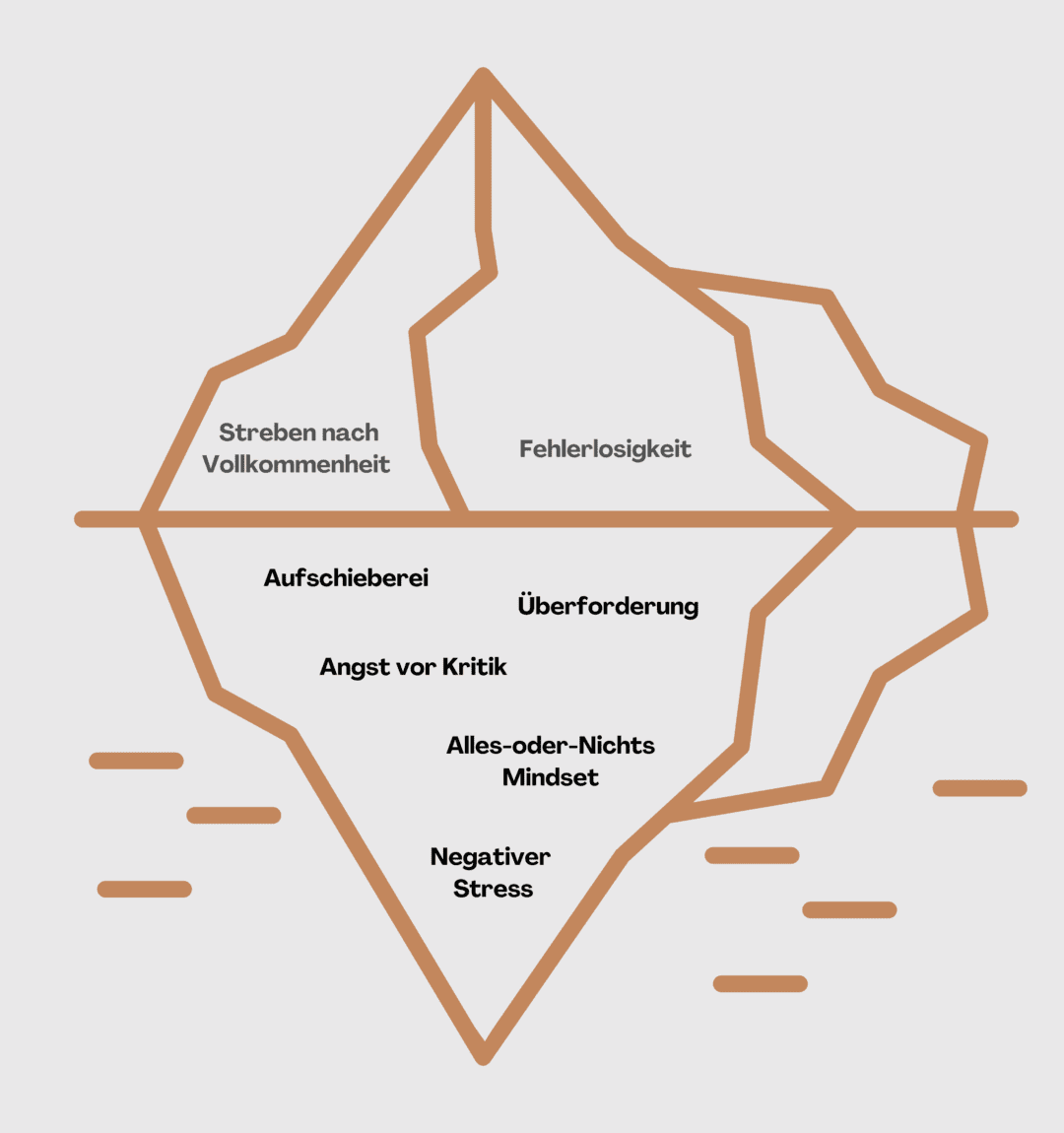

Diese Trennung in zwei unterschiedliche Ausprägungen von Perfektionismus finden sich auch in weiteren Studien, wie beispielsweise von Peter Slade und Glynn Owens (1998), die zwischen „positiven“ und „negativen“ Perfektionismus unterscheiden. Hier wird anhand der Motive zwischen positiv und negativ unterschieden. Stellt man hohe Ansprüche an sich selbst, um erfolgreich zu sein, so wird dies als positiv betrachtet. Nutzt man die hohen Ansprüche als Strategie, Misserfolge zu vermeiden, so wird dies als negativ betrachtet. Auch weitere Forscher, wie Stöber & Otto, Shafran et al. oder Hewitt & Flett beschäftigen sich mit diesem Thema. Bevor wir tiefer in die beiden Perfektionismus-Ausprägungen einsteigen, gibt die untenstehende Abbildung eine Zusammenfassung.

Hinderlicher (dysfunktionaler) Perfektionismus

Lass uns etwas genauer die beiden Ausprägungen von Perfektionismus betrachten. Wie zuvor beschrieben, haben sich einige Forscher mit den Bedingungen beschäftigt, die dazu führen, dass anspruchsvolle Ziele und Standards ins Negative kippen. Die Folge ist ein hinderlicher bzw. dysfunktionaler Perfektionismus.

Zentrale Elemente eines hinderlichen Perfektionismus sind die folgenden:

- Extrem hohe Maßstäbe & Ansprüche sowohl an sich selbst oder auch anderen gegenüber. Im Fokus steht das Erbringen einer fehlerfreien Höchstleistung – oft in mehreren Lebensbereichen. Diese Höchstleistung bzw. Ansprüche werden von Dritten oft als übertrieben oder unvernünftig angesehen.

- Starre, unflexible Maßstäbe, die selbst bei negativen Konsequenzen nicht angepasst werden.

- Fehler bzw. eigene Defizite rücken in den Fokus und bekommen mehr Aufmerksamkeit als erreichte Erfolge. Oft herrscht eine alles-oder-nichts Einstellung vor.

- Die Vermeidung von Misserfolgen wird als Motivation gesehen, nicht das Erzielen von Erfolgen. Damit zusammen hängt eine Angst zu versagen und negative Konsequenzen, die aus Fehlern und Defiziten abgeleitet werden.

- Insbesondere der eigene Selbstwert ist erfolgsabhängig. Negative Konsequenzen, die aus Fehlern gezogen werden, betreffen oft die eigene Person negativ und stellen den eigenen Wert in Frage. Der Selbstwert und das Gefühl wertvoll zu sein, ist von Erfolg und Anerkennung abhängig. Das Erreichen von Erfolgen ist damit extrinsisch motiviert und fremdfokussiert.

- Damit schließt sich der Kreis, da die Abhängigkeit des Selbstwertgefühls von Erfolg dazu führt, dass man weiter an extremen Standards festhält.

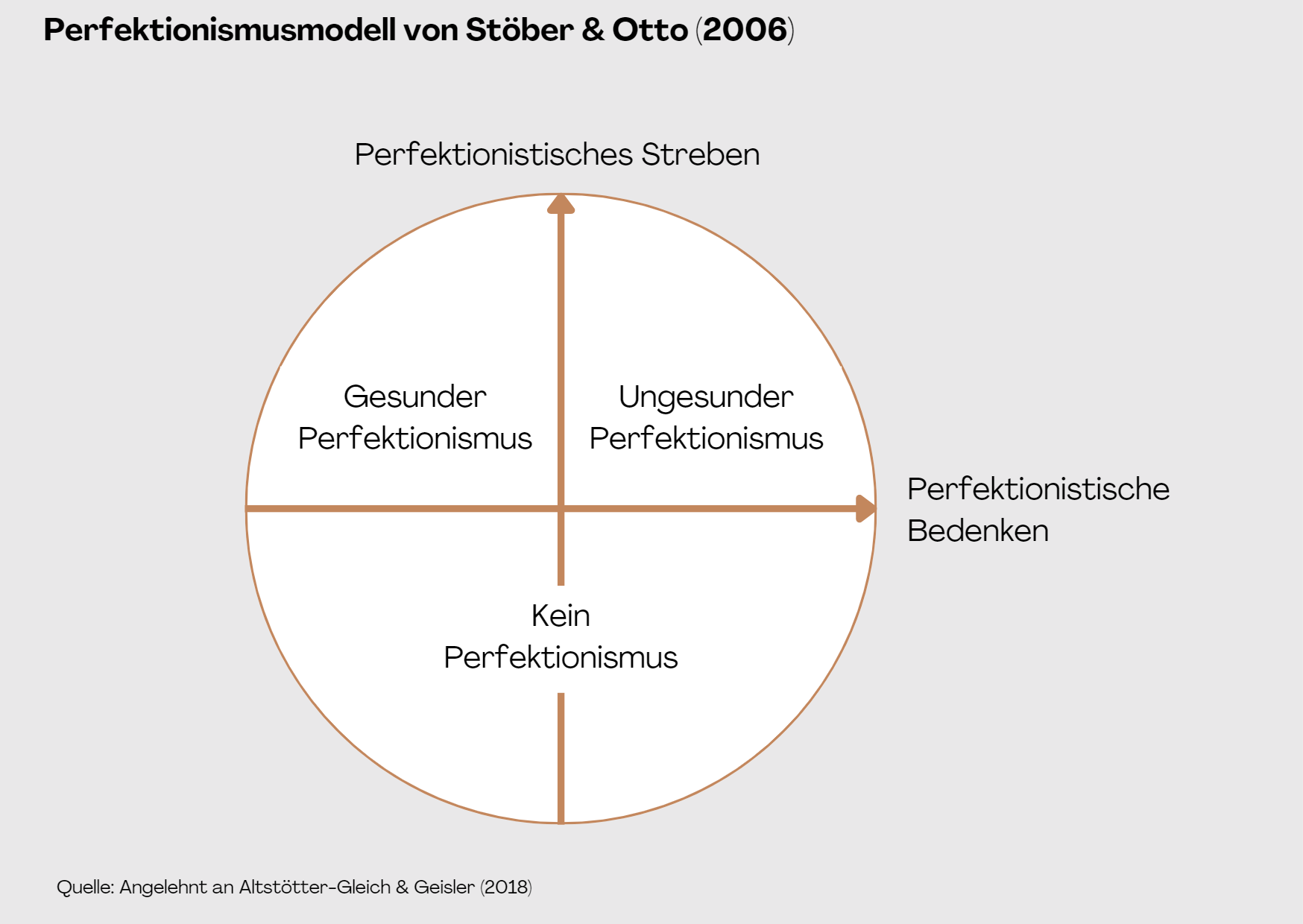

Daneben haben Stöber & Otto ein Modell entwickelt, das aufzeigt, dass es nicht nur hohe und niedrige Ansprüche gibt, sondern auch verschiedene Abstufungen dazwischen. Nach diesem Modell tritt hinderlicher Perfektionismus auf, wenn hohes perfektionistisches Streben auf perfektionistische Bedenken trifft. Perfektionistische Bedenken sind beispielsweise, die Angst, die eigenen Ziele nicht zu erreichen, zu versagen oder den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Dieses Modell zeigt ebenfalls, dass es auch einen förderlichen Perfektionismus gibt. Wie sieht dieser aus?

Förderlicher (funktionaler) Perfektionismus

Förderlicher Perfektionismus zeichnet sich ebenfalls durch das Streben nach hohen Leistungen und Ansprüchen aus. Der Umgang und die Emotionen, die damit verbunden sind, unterscheiden sich allerdings fundamental vom zuvor beschriebenen hinderlichen Perfektionismus.

Zentrale Elemente eines förderlichen Perfektionismus sind die folgenden:

- Hohe Leistungen und Ansprüche werden angestrebt. Diese sind jedoch realistisch angesetzt und Fehler werden als Teil der Zielerreichung angesehen

- Die selbst gesetzten Ansprüche sind anpassbar und flexibel, bei negativen Konsequenzen wird das gesetzte Ziel hinterfragt und entsprechend angepasst.

- Teilziele und erreichte Erfolge stehen im Fokus und bekommen mehr Aufmerksamkeit als Fehler oder nicht geschafftes.

- Fehler werden als Wachstumsmöglichkeit gesehen und geben Ansporn, es das nächste Mal besser zu machen.

- Der Selbstwert ist stabil und nicht erfolgsabhängig. Bei Fehlern oder Defiziten wird nicht direkt die eigene Person in Frage gestellt. Der Selbstwert und das Gefühl wertvoll zu sein, ist nicht von Erfolg und Anerkennung anderer abhängig. Das Erreichen von Erfolgen ist damit intrinsisch motiviert und selbstfokussiert.

Es lassen sich also einige klare Unterschiede zwischen förderlichem und hinderlichem Perfektionismus erkennen. Insbesondere die eigenen (oft unbewussten) Denkmuster und Emotionen tragen entscheidend dazu bei, welche perfektionistische Ausprägung bei uns überwiegt.

Der Perfektionist und seine innere Überzeugung „Liebe muss durch Leistung verdient werden“

Hinderlicher Perfektionismus wird gefördert durch ein inneres, unbewusstes Denkschema, was sich auf das gesamte Denken, Fühlen und Handeln auswirken kann.

Bonelli (2014) beschreibt den Perfektionisten als „[…] liebenswerter Mensch, der nicht daran glauben kann, liebenswert zu sein“. Genau hier zeigt sich ein zentraler Glaubenssatz, der die Spirale der immer höheren Ansprüche an sich selbst befeuert.

Weil der Perfektionist nicht glauben kann, so geliebt zu werden, wie er ist, strebt er nach immer höheren Leistungen, um sich zu beweisen und in Sicherheit zu wägen. Denn Leistung ist der Garant für Liebe. Fehler, Misserfolge, Defizite – alles ist eine Bedrohung für den Perfektionisten. Er ist gefangen in seiner eigenen Angst, nicht gut genug zu sein. Innerlich unsicher und von außen getrieben, ist er weder frei noch er selbst.

Das Schutzschild namens „Perfektionismus“ macht ihn vermeintlich stark. Doch wirkliche Stärke und Freiheit erfährt er erst, wenn er sich verletzlich macht, sein Schutzschild – und damit auch sein inneres Glaubenssystem – ablegt und sich ehrlich und echt zeigt.

0 Kommentare